Hauptinhalt

Topinformationen

Sichtbarkeit und Ausgrenzung

Wie an den topographischen Annäherungen an homosexuelles Leben in Osnabrück in Form der Karten zu sehen, erlangte homosexuelles Leben in Osnabrück ab Anfang der 1980er Jahre eine stärkere Institutionalisierung an zahlreichen Orten der Stadt und infolge dessen auch eine wachsende Sichtbarkeit.

Diese war jedoch ambivalent. Denn die Sichtbarkeit wurde nicht verliehen, sie war der Stadt abgerungen, sei es durch Selbstorganisation und das Einrichten spezifischer geschützter Räume, sei es durch ein immer lauteres Auftreten in der Stadt, um letztlich ganz schlicht scheinende Dinge wie Ankündigungen von Aktionen, Berichte über größere Veranstaltungen oder den Druck von Todesanzeigen zu erkämpfen. Dazu kamen ambivalente öffentliche Reaktionen, denn die nun selektiv einsetzende Berichterstattung über das sichtbar werdende homosexuelle Leben transportierte oft alte Stigmen und Stereotypen.

Mit "Aktion scharfes Messer" gezeichnetes Drohschreiben an AHO nach "Rosa Flut", Flyer AHO (Auszug) 1979, (Projektarchiv VHM)

Dazu kam eine zunehmende Zahl an Beleidigungen und Übergriffen, die bis zur körperlichen Gewalt gehen konnte. Hierbei erlebten alle Interviewten, ob schwul, lesbisch oder heterosexuell, den damaligen Aufschwung einer gewaltbereiten rechtsradikalen Jugendszene als elementar bedrohlich. Zudem wurde der Umgang des Staates mit der zunehmenden Bedrohung als nicht ausreichend empfunden. Beispielsweise berichtet Kurt Mühlenschulte* wie noch Anfang der 1990er Jahre ein Freund zusammengeschlagen wurde. "War nachts im Krankenhaus gewesen. Mit dem bin ich zur Polizei gegangen. Und die haben damals tatsächlich [...] gesagt, dass lohnt sich nicht das anzuzeigen." Es sei also verständlich, "wenn viele nicht zur Polizei gehen, ne. Weil sie nicht ernst genommen werden." Und ebenso könne es dann nicht verwundern, dass später der Polizeipräsident behauptet habe, "es gab keine Zahlen, wir haben überhaupt keine Vorfälle." (Projektarchiv VHM, Interview P1).

Institutionalisierungen

Ein zentrales Element des Kampfes um Sichtbarkeit im Stadtraum war die Institutionalisierung. Auch sie war ein Ausdruck des benannten Zwischenstadiums: sie nutzte Recht, um rechtliche Diskriminierung vom Sexual- über das Familien- bis zum Arbeitsrecht zu beseitigen; sie schuf Vereine und Orte, weil ihnen kein Raum eingeräumt wurde; sie resultierte aus Ausschluss und Angst, um gegen Angst zu kämpfen.

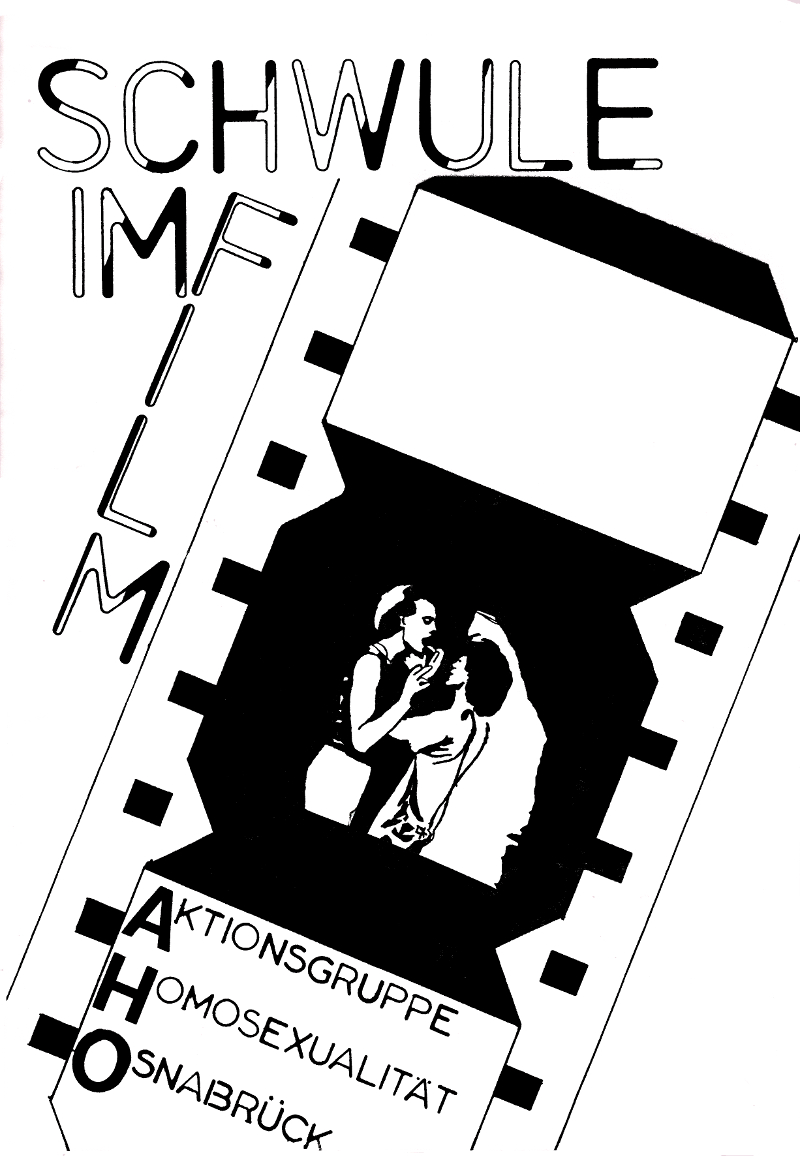

Plakat zur Filmreihe "Schwule im Film" der AHO in der Lagerhalle, frühe 1980er Jahre (Projektarchiv VHM)

An dieser Stelle ist erneut die Bedeutung der Lagerhalle zu betonen. Hier trafen sich über Jahre regelmäßig Gruppen, wie z.B. jeden Mittwochabend die AHO, hier war Raum für Film, Literatur und Tanz, hier konnte man aufgrund der Vielfalt der Veranstaltungen eines Kulturzentrums ein- und ausgehen, ohne direkt einer "Szene" zugeschrieben zu werden. Dies ermöglichte es z.B. auch, dass sich Coming-Out-Gruppen hier treffen konnten, ohne dass bereits das Betreten eines Raumes (wie z.B. in einem Klub) einem Outing gleichkam.

Mit der wachsenden Vielfalt der Mitglieder in den Gruppen begann auch die Binnendifferenzierung. So entstand 1983 neben der AHO die Gruppe für schwule Gleichberechtigung (GSG). Wenngleich aus einem Streit hervorgegangen, betonten ihre Gründer, "[e]ine Spaltung der Schwulenbewegung in zwei Lager ist nicht gewollt“ (Projektarchiv VHM, AHO/PT1, Chronik der Aktionsgruppe Homosexualität Osnabrück, besonders des letzten Jahres, [1984], S. 2.). Offenkundig legte die GSG besonderen Wert auf politische Veranstaltungen. Das damalige Mitglied Rolf Grüttner* erinnert sich im Interview, die GSG war eine aktive und " sehr kleine Gruppe, aber wir haben sehr schöne Veranstaltungen gemacht. Auch mit der SPD, FDP, mit Strafrechtlern eingeladen hier, und so weiter.“ (Projektarchiv VHM, Interview P13). Die Gruppe existierte bis 1989, als wohl einige tragende Mitglieder die Stadt verließen und sich der Rest wieder nahtlos mit der AHO verband.

"Mother Jones" an der Hase

Von besonderer Bedeutung für die lesbische Selbstorganisation war die Eröffnung des unabhängigen und feministischen Frauenbüchercafés "Mother Jones". Es wurde zur vielleicht wichtigsten Einrichtung der neuen Frauenbewegung in Osnabrück.

Heute kann man sich das kaum noch vorstellen, aber '83 war das schon eine wichtige Tatsache, dass es ein geschützter Raum war, in dem Frauen sich treffen konnten. [...] Und wenn Männer anwesend waren, war es auch eine andere Atmosphäre. Das war ganz klar, ja. So und dann kamen auch Frauen, unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft, Berufsgruppen. (Projektarchiv VHM, Interview P4)

Werbeanzeige Mother Jones, 1984 (Programmheft "Rosa Winkel, Projektarchiv VHM)

Wie Erica Polzer*, eine nicht-lesbische Mitgründerin des Cafés, war dies aber kein explizit lesbisch definierter Raum, sondern ein umfassend feministischer. "Zunächst", erinnert sie sich, "war das bei uns kein Thema, glaube ich, lesbischen Frauen. Wurde nicht so definiert. Im Laufe der Zeit war das eben ein Thema unter anderen, eben eines dieser Themen, Bereiche, in denen Frauen diskriminiert wurden, ganz eindeutig." (Projektarchiv VHM, Interview P4) Die Beschäftigung mit dieser Diskriminierung geschah in Fortführung der feministischen Arbeit seit den späten 1970er Jahren besonders in der Rechtsberatung.

Dazu kam aber auch eine soziale Funktion im Rahmen des Cafés. Denn es dauerte nur wenige Monate, bis hier 1984 ein wöchentlicher lesbischer Stammtisch entstand, "einem wichtigen informellen Treffpunkt für Lesben" (Heike Ritterbusch, „Reise in eine andere Dimension: Kleine Geschichte der Osnabrücker Lesenbewegung“, in War da was? die Osnabrücker Frauenbewegung seit 1968: Politisches und Persönliches, hg. von Zweiter Frauengeschichtsverein Osnabrück e.V. (Osnabrück: Secolo, 2008), 26.). Über verschiedene Wege stand dieser in Beziehung zum nur kurz zuvor entstandenen "Lesbenring", der Lesbengruppe Osnabrück" und etwas späteren entstehenden autonomeren lesbischen Gruppen. Diese bestanden aus jüngeren Frauen. Sie seien, wie die beteiligte Annette Söller* erzählt, damals "irgendwie noch so heißblütig und revolutionär unterwegs" gewesen, denn "wirklich autonome Politik wollten wir machen", aber der Lesbenstammtisch "war uns zum Teil schon zu etabliert, also so, weil da trafen sich dann tatsächlich so die älteren Damen, die auch, also so, sag ich mal so ein bisschen, so Freundeskreis meiner Mütter und so. Die Lehrerinnen, die Uni-Frauen und so." (Projektarchiv VHM, Interview P7).

Eine lesbische Ausgehkultur

In ihrer Vielfalt erlangte die lesbische Selbstorganisation Osnabrück durchaus deutschlandweit Bedeutung. Bereits 1983 veranstalteten sie das bundesweite lesbische Pfingsttreffen in der Halle Gartlage.

Plakat, Lesben-Pfingsttreffen, Osnabrück 1983

Neben Workshops, Konzerten und Fußball standen Festvorträge von der Berliner Frauenrechtlerin Vera Slupnik und der durch radikale Thesen seit den 1960er Jahren bekannten, US-amerikanischen Vertreterin einer lesbischen Eigenständigkeitsbewegung Jill Johnston auf dem Programm. (FFBIZ-Archiv, Berlin, F Rep. 10 BRD 23.22.21 (559), Poster Lesben-Pfingsttreffen, 1983.) Dem folgte 1985 ein großes Lesbensommerfest im Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink. Hier mischte sich Unterhaltung mit Infoständen, Workshops, Diskussionsrunden und natürlich Sang und Tanz. (Frauenmediaturm, Köln, FB.04.142, Plakat Lesbensommerfest Osnabrück 1985.) Eine regelmäßigere eigene lesbische Ausgehkultur entstand aber erst ab ungefähr 1986. Annette Söller erinnert sich an die Tanzabende:

Die Lagerhalle war für lesbische Frauen meiner Generation wirklich ein ganz wichtiger Ort, damals in den 80er Jahren. Zu der Zeit sind die regelmäßigen Lagerhallen-Partys entstanden, ich glaube freitags abends waren die. Und es gab die erste DJane, die auch lesbisch war, oder da sozusagen auch in einem Coming-Out war, (lachend). Auf jeden Fall eine Frau, die auflegte, was speziell war. Und da haben sich halt immer ganz viele lesbische Frauen getroffen, und es wurde sozusagen von Mund zu Mund immer weitergetragen. (Projektarchiv VHM, Interview P7)

Ambivalente Presseöffentlichkeit

Diese Präsenz war gänzlich selbstgeschaffen und beruhte auf einer ambivalenten Beziehung zur lokalen Presse. Sowohl in den Erinnerungen schwuler als auch lesbischer Interviewpartner*innen kommt heute noch Frust über nicht in der NOZ abgedruckte Ankündigungen und Berichte zum Ausdruck. Großen Ärger verursachte z.B., dass die NOZ nach dem Tod eines sich in der AIDS-Hilfe und "ehrenamtlicher Knast-Arbeit" engagierenden Rentners eine Todesanzeige nicht drucken wollte, "weil da im Absender Schwulenreferat und AIDS-Hilfe stand" (Projektarchiv VHM, Interview P1).

Und da ham wir gesagt, das geht zu weit. Und sind dann nach der Beerdigung in unseren schwarzen Kleidungsstücken zur NOZ gezogen und ham da ein Die-In gemacht, so lange, wir sind da so lange geblieben, bis sie gesagt haben [...], wir drucken das ab. (Projektarchiv VHM, Interview P1).

Denn in der Redaktion selbst solle es dahingehend Spannungen gegeben haben. So berichtet Kurt Mühlenschulte*, die generelle Linie der NOZ sei "schon auch sehr kirchennah" gewesen, wohingegen „die Lokalredaktion da sehr, sehr liberal war, zum Beispiel über schwule Kulturtage zu sprechen", auch zum Missfallen der Kirche, weswegen es dann dort immer wieder „den Deckel da drüber“ gegeben habe. (Projektarchiv VHM, Interview P1).

Das Stadtblatt war wiederum als eine alternatives Medium von großer Bedeutung für die Ankündigung von Veranstaltungen und für Berichte. Auch wenn die politische Berichterstattung in der NOZ konservativer blieb, waren lokale, lebensweltliche Ansatzpunkte von größter Bedeutung für die Schaffung einer Alltäglichkeit homosexuellen Lebens in Osnabrück. Langsam aber stetig trat schwules und lesbischen Leben in den Stadtraum und zeigte, gewissermaßen von der Nacht her zum Tage hin, Präsenz.

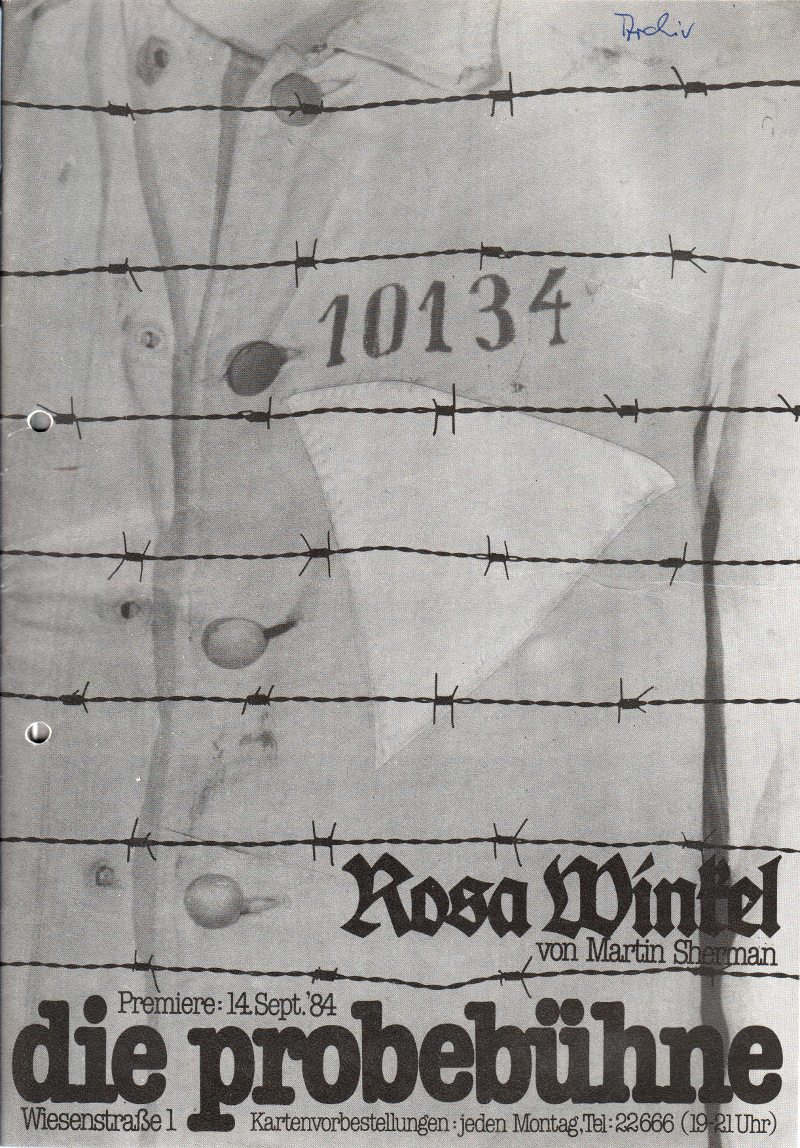

Kunst, Kommunikation und Kontroverse: "Bent - Rosa Winkel"

Einen derartig besonder kontroversen Moment erlebte Osnabrück 1984/5, als Hans Jürgen Meyer von der Probebühne Martin Shermans Theaterstück "Bent - Rosa Winkel" nach Osnabrück holte. Im Zentrum des Stücks steht die Liebe zwischen Homosexuellen in einem nationalsozialistischen Konzentrationslager. Es wurde nach seiner Uraufführung in London 1979 ein Welterfolg.

Titelblatt, Begleitheft "Rosa Winkel", Probebühne 1984 (Projektarchiv VHM)

So schlug es auch in Osnabrück ein, wo die GSG die Dramaturgie übernahm. Mitglieder der GSG standen zudem in tragenden Rollen auf der Bühne. Stolz berichtet der federführend beteiligte Andreas Rehm* von Fernsehaufzeichnungen und einer Reportage im ZDF (Projektarchiv VHM, Interview P8).

Es stieß jedoch auf Missfallen bei einigen konservativen Politikern. Als der Leiter der JVA Lingen eine Einladung an die Theatermacher und die GSG für eine Aufführung und Diskussionsrunde in der Haftanstalt aussprach, intervenierte auf Hinweis des Osnabrücker Ratsmitglieds und Landtagsabgeordneten Konrad Schneller und auf Grundlage eines NOZ-Berichts der Landesjustizminister Walter Remmers (beide CDU). Der Minister untersagte die Aufführung. Sowohl die FDP- als auch die SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag erstellten offizielle Anfragen an den Minister, damit dieser die Hintergründe dieses ungewöhnlichen Eingriffs in den Gestaltungsspielraum von Haftstättenleitern erläutere. Im Landtag kam es zu einer hitzigen Diskussion.

In dieser blieb der Minister bei seinem Kurs, denn er wolle so verhindern, dass eine Gruppe wie die GSG "ein Arbeitsfeld im Vollzug erhält". Er bestritt, dass es der Projektankündigung der GSG zufolge in den Justizvollzugsstätten eine "heimliche Sexualität" gebe: "In Wirklichkeit gibt es dort gar keine heimliche, sondern eine, ich hätte jetzt beinahe gesagt: unheimliche Homosexualität." (Nds. Landtag: Drs 10/3646/1, Stenographischer Bericht, 70. Sitzung, 17. Januar 1985, S. 6468-6470.)

Landesjustizminister Remmers (CDU), Nds. Landtag, 1985.

Zum Schutz der Gefangenen habe ich dann gesagt: In diesem Zusammenhang findet eine solche Aufführung nicht statt.

Entsetzt erinnert sich mit Andreas Rehm ein von der Theaterseite her Verantwortlicher für das Stück daran, wie unvermittelt in der Debatte auf einmal wieder der alte Vorwurf zur Verführung zur Homosexualität hervorkam (Projektarchiv VHM, Interview P8).

Trotz harter Diskussionen blieb der Minister bei seiner Linie. Er erlaubte die Aufführung, aber ohne Beteiligung der GSG, die ja nicht weniger als die dramaturgisch Verantwortlichen waren. Deren Mitglieder fuhren dennoch mit, übernachteten in der JVA und führten dort laut Rolf Grüttner* „total interessante“, informelle Gespräche.(Projektarchiv VHM, Interview P13).

AIDS/HIV: Krise und Transformation

Eine komplexe Rolle nimmt in Bezug auf Ausgrenzungsdynamiken und Sichtbarkeit die AIDS-Krise ein. Auch sie traf Osnabrück. Die Härte der Krise lässt sich noch heute an der Kürze der Aussagen zu persönlichen Verlusten ablesen. Der in der AIDS-Hilfe sehr aktive Henry Bunge* beschränkt sich auf die schwere Aussage: "Und ich hab so viel Leute schon beerdigen müssen, die an Aids gestorben sind." (Projektarchiv VHM, Interview P14) Ganz ähnlich meidet Friedrich Kerpen* es, an diesem Punkt der persönlichen Trauer in die Tiefe zu gehen: "Und in den zehn Jahren vorher sind halt viele Leute gestorben, die ich auch gut gekannt hab. Und das war schon ziemlich dramatisch." (Projektarchiv VHM, Interview P10).

Neben den Verlusten standen neue Ausgrenzungsdynamiken. Der bundespolitische Diskurs, der unter Unionspolitikern wie Peter Gauweiler und Horst Seehofer bis zu Internierungsphantasien ging, schockierte auch in Osnabrück. Der Staat zeigte sich nicht nur als schutzunfähig, er bedrohte Betroffene. Wie Rolf Grüttner* zogen zahlreiche Interviewte direkte historische Parallelen. "Man stelle sich mal vor, der Paragraph 175 wäre nicht schon reformiert gewesen, ne. Dann glaube ich, wäre es ne Katastrophe geworden. Dann hätte man bestimmt noch massiver wieder Schwulenverfolgung betrieben." (Projektarchiv VHM, Interview P13) Darüber hinaus berichten wie Kurt Mühlenschulte* viele Interviewte, die Angst sich anzustecken schuf „wieder eine neue Art von Diskriminierung. Da hatten wir auch ganz viel Angst vor und das war sicherlich auch so. Ich glaube, wer damals positiv war oder erkrankt wurde, wurde ja auch diskriminiert, womöglich ja auch in der eigenen Gruppe. Also krank gegen nicht krank. (Projektarchiv VHM, Interview P1).

Dies überwanden die Gruppen durch erneute Selbstorganisation und gelebte Solidarität. Besonders wichtig war dahingehend 1987 die Gründung der AIDS-Hilfe in Osnabrück, die neben der Prävention und direkter Hilfsarbeit bei Betroffenen durch Aufklärung und politische Aktionen auch stark nach außen wirkte. Die bedrohliche Krise durch HIV und AIDS hatte darum auch einen transformierenden Charakter, der der ohnehin schon politischen Arbeit der schwulen Gruppen Ende der 1980er und zu Beginn der 1990er Jahre eine ganz neue Dimension von Ernsthaftigkeit verlieh.

©VHM (2020)